モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第15(18)番(アレグロとアンダンテ) 第2楽章 K.533(K.494)

Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.18 (Allegro und Andante) Mov.2 Andante

作品概要

ジャンル:ソナタ

総演奏時間:9分30秒

著作権:パブリック・ドメイン

ピティナ・ピアノステップ

23ステップ:発展4 発展5 展開1 展開2 展開3

楽譜情報:8件解説 (2)

演奏のヒント : 大井 和郎

(873 文字)

更新日:2025年7月21日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (873 文字)

大変ドラマティックな第2楽章です。和声進行もオーディナリーな進行ではなく、場面の移り変わりがとても激しく、それなりの工夫が必要になります。大変細かい音符が多く出てくる楽章で、それをオンタイム(メトロノームに近いテンポ)で進むと、どうしても機械的な演奏になってしまい、この問題が最も対処しなければならない問題です。

例えば、42〜45小節間で、右手の32分音符をテンポ通りに弾けば、当然その部分だけ、機械的に速くなり、音楽そのものが大変硬く、アリアからは遠ざかり、単なる機械的な演奏になってしまう事を覚えておいてください。

そこで1つの提案になりますが、まずテンポルバートはこの第2楽章の場合必須です。十分な時間を取り、テンポを自由にコントロールして下さい。そして基本のテンポは、4分音符=50〜55に設定します。これは、50〜55の中で1つを選べというのでは無く、50〜55の範囲内で動いてほしいという事です。

例えば、冒頭を55でスタートするとします。55であればそこまで間延びしたテンポにはなりません。そしてドラマティックな19小節を迎えたとき、テンポを落とし、テンポルバートを使い、19小節目を弾いたら少し間を持たせて20小節目に入り、もう一度少し間を持たせて21小節目を弾くようにします。少しずつテンションが重苦しく上がっていく様子を出します。すると55では到底速すぎますので、ここは50に落とし、各小節、「故意に弾きづらそうに」演奏することで、ある種の苦しみを表現することが可能になります。

28〜30小節間も同様です。しかもこの場合、31小節目にF-durの和音が待っていることを考え、30小節目からいきなり31小節目に飛び込むような事をせず、テンポをゆっくり落とし、間を開けて31小節目に入ると、自然に入ることができます。

これらのような工夫が全体に必要になります。

解説 : 稲田 小絵子

(116 文字)

更新日:2021年3月1日

[開く]

解説 : 稲田 小絵子 (116 文字)

アンダンテ、変ロ長調、3/4拍子。ソナタ形式。主題は、フレージングがイレギュラーである上、女性終止(弱拍で終わること)のために非常に不安定な印象を与える。また、特に展開部の和音が対位法的な動きを伴って不可思議な響きをもたらしている。

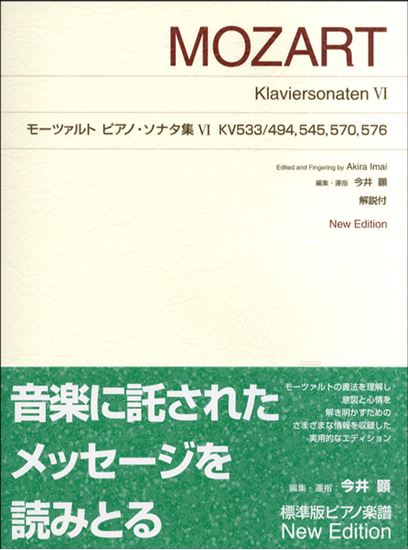

楽譜

楽譜一覧 (8)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス